di Paolo Savona

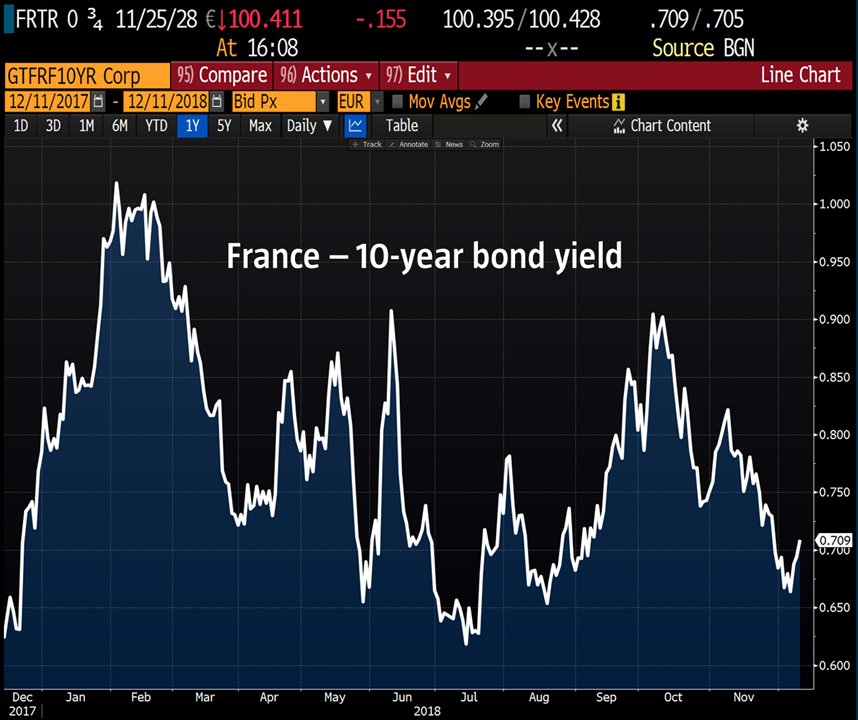

La politica si nutre di realismo e l’accordo raggiunto con la Commissione europea porta chiara questa impronta; ma una politica che non sia ispirata da una politeia, una forma condivisa di organizzazione del bene comune, non ha lunga vita. In assenza di una istituzione monetaria dotata di poteri e volontà di svolgere le funzioni di lender of last resort contro la speculazione – protezione che in questi mesi ho insistentemente cercato – la realtà ha fatto premio sulle esigenze del Paese, che erano e restano quelle di garantire una crescita capace di ridurre la disoccupazione e la povertà e impedire il regresso del benessere dei cittadini.

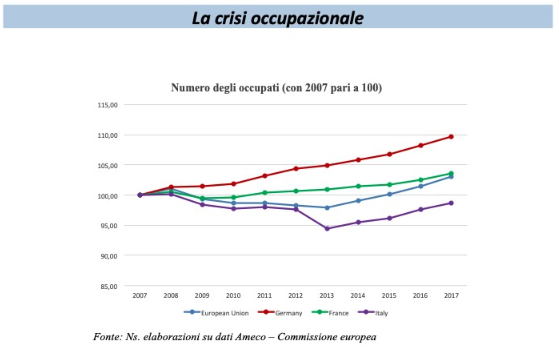

Il governo ha retto nel difendere il minimo necessario per riaprire l’offerta di lavoro, soprattutto ai giovani, e combattere la povertà, mentre l’Unione europea non ha mostrato d’essere sensibile al primo anello di questa ineludibile catena di relazioni; la parola crescita appare solo nel dato statistico che indica una diminuzione del Pil preventivato dall’1,5 all’1%, fermo sui valori del 2018. Dati i vincoli, con la trattativa nulla di più si poteva ottenere, ma già questo dato richiede che l’azione di governo si concentri sul duplice obiettivo di riavviare gli investimenti, che restano lo strumento indispensabile per ostacolare la congiuntura negativa e non aggravare i ritardi di crescita accumulati, e di definire una politeia che restituisca prospettive di crescita all’Italia e di stabilità all’Unione europea.

I due obiettivi sono complementari ed è perciò che gli investimenti aggiuntivi non possono se non essere privati, salvo raggiungere uno specifico accordo europeo che escluda quelli pubblici dai parametri fiscali o rilanci la domanda aggregata a livello comunitario, mobilitando gli ingenti surplus di bilancia estera esistenti.

Una valutazione cautelativa suggerisce che nel corso del 2019 gli investimenti in Italia non possano essere inferiori all’1% del Pil, se si vuole raggiungere la crescita reale prevista; meglio se si raggiunge il 2%, se si vuole mettere il Paese in sicurezza dagli attacchi speculativi. Infatti la crescita del primo semestre sarà prossima a zero e gli effetti provenienti dai maggiori investimenti potrebbero ragionevolmente esplicarsi solo nel secondo semestre. Così facendo il rapporto debito pubblico/Pil, quello che maggiormente preoccupa i mercati e la stessa Commissione europea, riuscirebbe a mantenersi sia pure lievemente su una linea discendente nella prima ipotesi e ridursi ancor più nella seconda; se non accadesse, il quadro di riferimento della politica economica del Governo cambierebbe, per giunta in un contesto europeo di difficoltà decisionali (dalle elezioni al rinnovo dei principali incarichi).

La riunione tenutasi a Palazzo Chigi poche settimane orsono con le principali aziende partecipate dallo Stato e le informazioni di seguito raccolte consentono di affermare che esistono programmi di investimento di importo superiore a quello indispensabile per mettere in sicurezza dalle circostanze avverse la nostra crescita e la finanza pubblica. Il nuovo vertice della Cassa Depositi e Prestiti ha annunciato che le previsioni riguardanti le sue partecipate e i suoi stessi investimenti indicano possibile raggiungere i 200 miliardi di euro per il triennio 2019-2021. Queste iniziative, tuttavia, richiedono che vengano sbloccati piccoli o grandi intoppi che si frappongono alla loro realizzazione che, per alcuni aspetti, sono comuni agli investimenti pubblici ma, per altri, presentano specificità che vanno tenute in prioritaria considerazione nelle scelte del governo e del Parlamento. A tal fine si avverte la necessità di un Commissario ad acta.

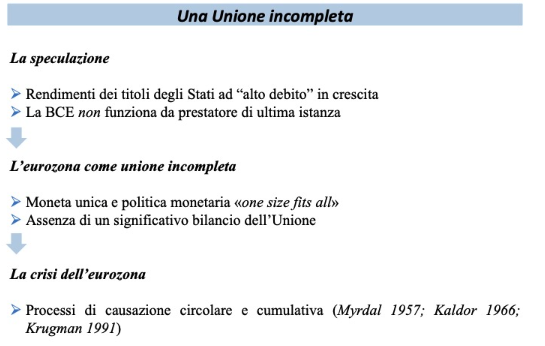

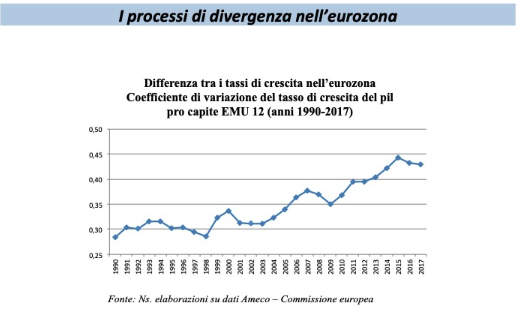

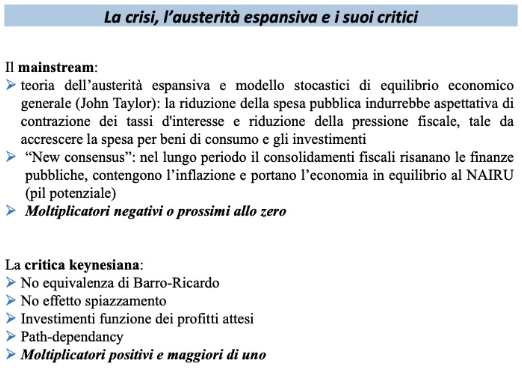

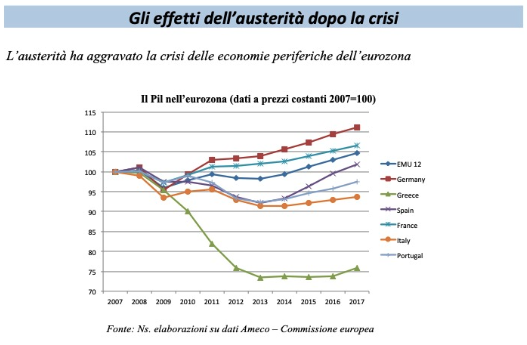

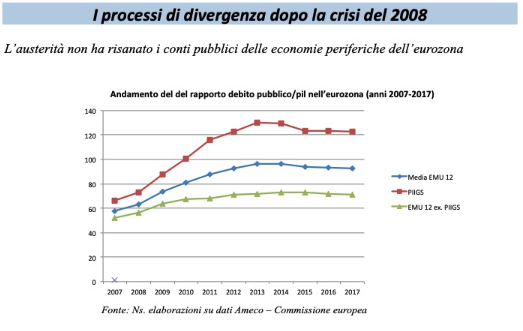

La cintura di sicurezza che l’Italia sarà in condizione di attuare con le sue forze non basterà per portare il Paese fuori dalla crisi iniziata nel 2008. L’Ue deve sbloccare i vincoli che pone all’uso degli strumenti di politica economica ampliando i contenuti della sua funzione di utilità basata sulla stabilità, assegnando un peso anche alla crescita, dotandola di strumenti adeguati. Questa esigenza non è solo frutto di una visione positiva del futuro dell’Unione, ma delle divergenze di benessere socio-economico ereditate e di quelle frutto delle sue stesse istituzioni e delle politiche seguite. La necessità di una siffatta integrazione è attualmente molto sentita, tanto da indurre leader politici e opinionisti a chiedere con sempre maggiore insistenza non solo le riforme per i paesi membri, ma per la stessa Unione. Il presidente della Bce Draghi, nel discorso pronunciato recentemente a Pisa, ha dichiarato che l’Unione Monetaria è “incompleta”.

Non è un mistero che la divergenza tra le diverse concezioni dell’Ue è nei contenuti da dare all’incompletezza da rimuovere. Perciò ho chiesto a nome del governo di discuterne nell’ambito europeo di un Gruppo ad alto livello che analizzi la problematica; salvo eccezioni, si è finora fatto finta di non capire che l’invito rivolto era quello di interrompere la stretta relazione, indegna della convivenza democratica, tra la componente speculativa del mercato finanziario e le politiche scelte dai governi e parlamenti; l’Unione utilizza questa relazione per costringere i Paesi membri a seguire riforme che considera “risolutive” delle divergenze, che la realtà ancor prima della logica economica non ha asseverato, come dimostra il peggioramento della distribuzione del reddito intraeuropeo che mina l’intera costruzione comunitaria.

La messa in sicurezza dalla speculazione dei debiti sovrani da parte delle autorità europee rientra tra i doveri di sussidiarietà nascenti dai Trattati. Essa richiede una collaborazione con gli Stati membri che patiscono questa situazione, rinunciando tuttavia all’idea che questa sicurezza possa essere raggiunta perseguendo per decenni politiche deflazionistiche. Si possono individuare tecniche che consentono di farlo, evitando che i debiti di un Paese vengano messi a carico degli altri.

La soluzione del problema investe anche il tema continuamente invocato della protezione del risparmio che non si ottiene solo con norme adatte, ma diffondendo fiducia in chi possiede obbligazioni. A furia di insistere a livello ufficiale che esiste un problema di debito pubblico invece di indicare una soluzione – un cattivo vizio che si è molto diffuso – si è minata questa fiducia. Per chi ha investito i risparmi in titoli di Stato, questi sono ricchezza e la fondatezza di questo convincimento dipende anche dalla qualità della politica; ripristinare la supremazia della politica sulle soluzioni tecniche è il compito che ci attende in Italia e in Europa. Se si accetta l’opposto, la situazione può sfuggire di mano.

(articolo pubblicato da Milano Finanza)

......................................................

BUONE FESTE!

CI RISENTIAMO L'8 GENNAIO